�@ �@�����s �@�����s |

|

|

|

||

|

|

|

| �@�P�����̃C�`���E �@�����s�`�挳���z�P�|�U�|�Q�P |

�@�n����P���L���� �@�����s�{���s�{�����Q�|�Q�`�����P�|�X |

�@�K�_�_�Ђ̃V�_���A�J�V�f �@�����s�������S���̏o����v��Q�P�Q�X |

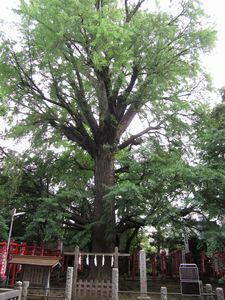

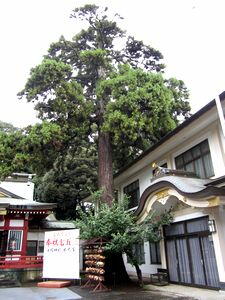

| �@�����Q�O���A�����P�O�D�S���A����V�T�O�N �@���̖͗Y���ŁA���̏㕔�����ɑ��Ȃ��Ă��� �@���s���̃C�`���E�̒��ł͍ő�̋����ł��B �@��������オ���āA�}�悪���ɐL�тĂ���Ƃ��납 �@��u�t���C�`���E�v�ƌ����A�܂��A�e�a���l���n�� �@�h�����琬�������Ƃ̓`������u��C�`���E�v�� �@���Ă�Ă��܂��B |

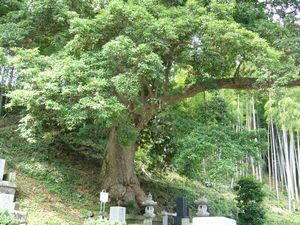

�@�ő�|�����Q�Q���A�����U�D�Q���A����S�O�O�N �@�卑���_�ЎQ���ɉ����ē�k�T�U�O���A��Q�O�O�{ �@�̃P���L���A����Ă��܂��B�@�N���́A�����`�E�` �@�ƕ��q�����B���{�ꑰ�̔����̕���̓r���폟 �@�F�肵�A�����A�r�ɃP���L�̕c��{���A���� �@�̂��n�܂�ł��B�@���݂̃P���L���́A����� �@�N���c���N�ԁi1596-1615�j�ɓ�̔n�����i�� �@�A�����ɓy���z���Ă��̏�ɃP���L�̕c��A�� �@���̂��n�܂�ł� �@�卑���_�Ж{�a�|�{���s�w��L�`������ �@�卑���_�Ћ������т̈ꕔ�|�{���s�V�R�L�O�� |

�@�����T�D�W���A�����Q�D�P�Q���A����V�O�O�N�ȏ� �@���̖̓A�J�V�f�̕ώ�ŁA�召�̎}���������� �@���Ȃ��ĕ�����A�点���ɂ悶�ꐂ���Ƃ����� �@�����p�����Ă��܂��B�@���傤�ǂ��o�����悤�� �@�D��Ȏp�����Ă��܂��B �@���E�I�ɂ���������ł��B |

|

||

|

|

|

| �@�����@�̑�� �@�����s�r��搼���闢�R�|�P�O�|�P |

�@���q�_�Ђ̃C�`���E �@�����s�k�扤�q�{���P�|�P�|�P�Q |

�@���א�@�̃V�C �@�����s�`�捂�ւP�|�P�U�|�Q�T |

| �@�����P�U�D�Q���A�����T�D�T���A����S�O�O�N�ȏ� �@�V�ۂV�N�i1836�j�J�́u�]�˖����}��v�ɃV�C�� �@�p���`����Ă��܂��B�@�劲�ɂ͑傫�Ȍ����J�� �@�Б������ɂ����}������܂���B�@�����P�S�N�T�� �@�Ɋ������̕����������œ쑤�̑�}���������� �@�݂̎p�ɂȂ��Ă��܂��܂����B |

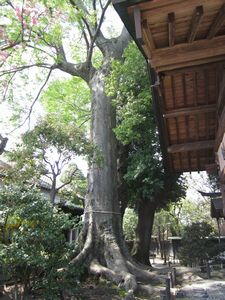

�@�����Q�S�D�Q���A�����T�D�Q���A����V�O�O�N �@���q�_�Ђ��特���e�������ւƍ~���K�i�̓r�� �@�A������i�ΐ_���j�̍��݂ɐA����Ă��܂��B �@�����̐�[�����͌������Ă��܂����A�傫���}���L �@�������͉����ł��B�@���q�_�Ђ̑n���͌����N�� �@�i1321-1324�j�Ƃ����A���̍��ɐA����ꂽ�Ƃ��� �@��Ă��܂��B |

�@�����P�O�D�W���A�����W�D�P�R���A����300�N�ȏ� �@���֎x���̋u�ˏ�ɓƗ�����P�ŁA���F�{�� �@�א�Ɖ����~�ɐA�����Ă����X�_�W�C�ł��B �@�}����͓��U�D�V���A���Q�D�V���A��T�D�U���A�����T�D �@�W������܂��B |

|

||

|

|

|

| �@�S�q��_���̃P���L���� �@�����s�L����G�i�P�J�R�|�P�U�|�P�X |

�@�G�i���J�S�q��_�̃C�`���E �@�����s�L����G�i�P�J�R�|�Q�U |

�@�~�⎛�̃P���L �@�����s�����R�s�v�Đ쒬�T�|�Q�S�|�U |

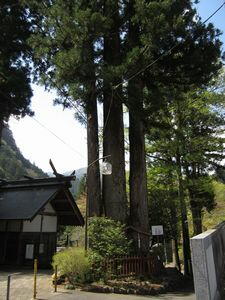

| �@�����T�`�U���A����S�O�O�N�ȏ� �@�u�n���䒲����v�ɂ��ƁA�V���N�ԁi1573-91�j�� �@���G�i�J���̏Z�l���S�q��_�ւ̕�[�̂��߂� �@�A���t�����ƌ����Ă��܂��B�@���a�P�Q�N�i1937�j �@�ɂ͂P�W�{����܂������A���݂͂S�{���c���݂̂Ƃ� �@���Ă��܂��܂����B�@�������A�ŋߐA����ꂽ�Ⴂ�P �@���L���炿�A���ꂢ�ȕ��ؓ����`�����Ă��܂��B |

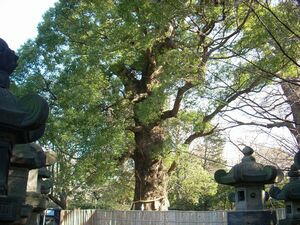

�@�����R�O���A�����W�D�O���A����U�O�O�N �@�s���̃C�`���E�ł́A���z�P�����̃C�`���E�Ɏ��� �@�����ł��B�@���i�N�ԁi1394-1428�j�ɐA�����Ɠ`�� �@���Ă��܂��B�@�×��u�q������ǁv�ƌ����A�w�l �@�����̃C�`���E��������i������ꂽ�ƌ����Ă��� �@���B �@�@�����S�q��_���|�����s�w��L�`������ |

�@�����R�Q�D�T���A�����V�D�P���A����V�O�O�N �@���͒n��R���̂����肩�琔�{�̑�}�ɕ������ �@���܂��B �@�����E�������ɕҏq���ꂽ�V�ҕ������y�L�e�E�v �@�Đ쑺�~�⎛�̏��Ɂu���͓�䋖�@�̌ÒA���� �@����ڂ̂����A��ɓ���č��E�ɂ���v�ƋL���� �@�Ă��܂��B�@���Ɍ����鋐���s�w��V�R�L�O �@���̃J���ł��B |

|

||

|

|

|

| �@�J�ۓV���{�Бp �@�����s�����s�J�ۂT�Q�O�X |

�@�������̃J�� �@�����s���s��l�T�T�P |

�@���v�ۂ̃V�C �@�����s�����s�����S�|�Q�Q�@���v�ی��� |

| �@�J�ۓV���{�̎Q���͍b�B�X�����������̐X�� �@�����A�{�a�Ɍ������܂��B�@���Ă͒J�ۓV���{ �@�����͂�ŁA�X�M����̂Ƃ���T���Ƃ����X���L �@�����Ă��܂����B�@���݂́A�P���L�A���N�m�L�A�G�m �@�L�Ȃǂ��D�肷��тƂȂ��Ă��܂����A�͊ݒi�u�� �@�L�x�ȗN��������_�Ђɕ��i��Y���Ă��܂��B �@�{�a�A�q�a�|�����s�w��L�`������ |

�@�����Q�T���A�����U���A����P�O�O�O�N �@�{��������ɗ��J���̎��ł��B �@�ΐF�̖\���l�b�g�Ŕ���Ă��܂����A�L�т��}���\ �@���l�b�g��˂��j���ă{���{���ɂȂ��Ă��܂��B �@�̉��ɂ͋������͌������ʂ��Ă���A���݂̍� �@�J���̍����P�^�R�����Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł��B |

�@�����Q�T���A�����T�D�X���A����U�O�O�N �@�����j���[�^�E���̈��Ɏc���ꂽ�������u�̎Ζ� �@�����̗��A�X�_�W�C�ł��B �@�召�Q���̃V�C���݂��Ɏ}��ɖ����A��̂ƂȂ� �@���������`�����Ă��܂��B �@�̍����ɂ͏������K�������Ă��܂��B |

|

||

|

|

|

| �@�q���̃t�W �@�����s�����s�q�����P�|�P�O�|�P�S |

�@�H�����̃P���L �@�����s�H���s�H���R�|�P�W�|�P |

�@���h�_�Ђ̃V�C �@�����s�H���s�H�����S�|�U�|�V |

| �@�����̎��͂͂R���A�����Q�D�S���A�L����R�O�O�u �@�̃t�W�I�ɍL�����Ă���A����W�O�O�N�ȏ��ƌ� �@����t�W�ł��B �@������̋����ɂ���A�n���̐l�����́u��̃t �@�W�v�Ƃ��Ă�ł��܂��B |

�@�����Q�R�D�T���A�����T�D�T�� �@�������X���ɖʂ���R�ۂɗ����Ă���A�R�̍����� �@�Q���B�@�����̖k���͊R��ɁA�쑤�͊R���ɐ��� �@�͂т���A���͒������ĊR������S���̂Ƃ���œ쐼 �@�Ɉ�}���o���A���̏�P���̂����肩���}�ɕ��� �@�ꉺ���̏��}�͐���Ď��p�S�̂͋f����Ȃ��Ă� �@�܂��B |

�@�����P�W�D�Q���A�����U�D�P�� �@��������ɓ�����т��ꎞ�������Ă���������� �@�������A�����G���̐����Ȃ��`���������̃V�C�� �@�͑�����̔×����ɗՂތX�Βn�Ɉʒu���Ă��� �@���B�@���؎��̂͂��łɘV�����ɓ����Ă���A���a �@�S�P�N�̂Q�U���䕗�ɂ���đ劲�ܑ͐�����܂����B �@�����������͂܂������ł��B |

|

||

|

|

|

| �@���y���̑�X�M �@�����s�~�s���P�|�T�W�R |

�@���D�ω��̑�X�M �@�����s�~�s���D�P�X�S�|�P |

�@�@�̃J�� �@�����s�~�s����R�W�T |

| �@�����S�O���A�����U�D�S�T�� �@���y�����卶���ɂR�{�̃X�M�̋�������ł���A �@��ԉE���̃X�M���w����Ă��܂��B �@���̍����T���̏��ɊJ����������A���̋ɃR�i �@���̊����������Ƃ���A�ʏ́u���؈��y���� �@���h���X�M�v�ƌĂ�Ă��܂����B �@�{���|�����s�w��L�`������ |

�@�i���j�����R�W�D�U���A�����U�D�X�U�����ʐ^�� �@�i�E�j�����S�P�D�O���A�����T�D�W�U�� �@�m�����������A����ɓ����߂��ď��������ƁA�{�� �@�ւ̓o���ɂȂ�܂��B�@���ӂ̌i�F����ς��A�T�� �@�Ƃ����X�M�тɂȂ�܂��B�@���̒��ɂ��ߓ������2 �@�{�̃X�M���Q���̗����ɂ��т������Ă��܂��B �@�{���A����ɓ��A�m����|���w��d�v������ �@��t���|�~�s�w��L�`������ |

�@�����Q�S�D�T���A�����S�D�R�� �@����̏�ɂ��鋫���ɗ����Ă��邽�߂��������傫 �@�������܂��B �@�}�͎����t�߂ŎP��ɊJ���A�����̎}�͂������� �@�����������Ă��܂��B�@���a�R�O�N�̑䕗�ŗ����� �@��}�̔N�ւ͖�P�R�O�N�ł������Ƃ������ƂȂ̂ŁA �@���̖̎���͂ǂꂭ�炢�ɂȂ�̂ł��傤�H |

|

||

|

|

|

| �@�������̐~ �@�����s�~�s�V�P�����P�O�R�Q |

�@��v��̃t�W �@�����s�������S���̏o����v��U�Q�Q |

�@�n���@�̃J�S�m�L �@�����s�������s�J�ԂP�P�O�P |

| �@�֓��n���Ő��͂��g�債�Ă��������傪�~�̎}�� �@�n�ʂɓ˂����āu�킪�肢������Ȃ��Ȃ�Ό͂� �@�Ă��܂��v�Ɛ폟�F������܂����B�@����ƁA�~�̎} �@�͂�������ƍ��t���ėt�����点�܂����B�@���̔~�� �@�͉Ă��߂��H�ɂȂ��Ă��������܂܂��������� �@����A���̒n���u�~�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B �@�\��|�����s�w��L�`������ |

�@�����Q�V���A�����R���A����S�O�O�N �@�V���̎R�n�ɐ�����t�W�͖쐶�̃t�W�ł��B �@�A���J�V�ƃX�M�̎��ɂ���݁A���������͑�ւ� �@�Ƃ�����������悤�Ȍ`�����A�܂��ɑ����̂�� �@�L���Ă��܂��B�@�J�Ԋ��͂T�����{����ŁA���� �@������悭�]���ł��܂��B |

�@�����Q�Q���A�����S�D�O�� �@�J�S�m�L�͉��g�Ȓn��ɐ��炷��N�X�m�L�Ȃ̏�� �@���ŁA�k���ɋ߂��֓��������ł͋����͏��Ȃ��B �@�n���@�̃J�S�m�L�́A�֓��������̃J�S�m�L�̒��� �@�͎����A�����Ƃ������ŁA�����s�ł͍ł��傫�Ȃ� �@�̂ł��B �@�����Q�O�N�R���A�s�w�肩��s�w��ɂȂ�܂����B �@�J���|�������s�w��V�R�L�O�� |

|

||

|

|

|

| �@�������̃��}�U�N�� �@�����s�������s�ˑq�R�Q�W |

�@�L�����̃J�� �@�����s�������s���a�c�Q�R�S |

�@�L�����̃^�����E �@�����s�������s���a�c�Q�R�S |

| �@�����P�V�D�R�S���A�����T�D�R�R���A����S�O�O�N �@�������͌����N�ԁi1334�`1338�j�ɑ����������n �@�������Ɠ`������A�ՍϏ@�������h�̂����ł��B �@���}�U�N���͖�O�̎Ζʂɗ����Ă���A�}����͓� �@���Q�T���A��k�P�W������܂��B�@�哇�̃T�N�����A�_ �@���̑�T�N���ƂƂ��ɓs���O�勐���̂ЂƂƂȂ� �@�Ă��܂��B�@�a���Q�̍��Ղ��F�߂��Ȃ��H�ȋ� �@���ł��B |

�@�L�����́A�����N�ԁi1390�`94�j�ɊJ�R����A�V���N��(1532�`55)�ɂ͖k�����N�����̂���i���čċ� �@�����ՍϏ@�������h�̂����ł��B�@����A�R��|�������s�L�`������ |

|

| �@�����Q�S�D�S�T���A�����T�D�R�T�� �@�L�������̒|�т̑O�ɗI�R�Ƃ��т������Ă��܂��B �@�}����͓����P�R�D�R�R���A��k�P�X�D�R�X������A���� �@�n���ɂ�����ő�̃J���ł��B |

�@�����P�X�D�O�X���A�����Q�D�S�T�� �@�L�����{�����ɂЂ�����Ɨ����Ă��܂��B �@�}����͓����P�S�D�Q�S���A��k�P�T�D�S�T������A�s �@���ɂ�����ő�̃^�����E�ł��B |

|

|

||

|

|

|

| �@��쎛�@�����̃J�S�m�L �@�����s�����q�s���������V�W�T |

�@�×����̃C�k�O�X �@�����s�������S���������I��V�|�Q |

�@�X��̎O�{�X�M �@�����s�������S���������X��P�V�W |

| �@�����Q�R���A�����S�� �@��쎛�{�����e�̊R��ɂ���A�劲�͌͂�Ă��� �@���͂��}�����Ƃ�܂��Ĉꊔ���Ȃ��Ă��܂��B�@���� �@�P�D�R���̂����肩�瑽���̎}�����Ă��܂��B �@�ꕔ�̍����R�D�P���R���̒ʘH�ɘI�o���A������ �@�S�ɓ�k�Q�Q���A�����P�V������܂��B �@�J�S�m�L�� �@�R�K�m�L�Ƃ������A�g�n����Ύ��Ŏ��Y�ي��B�@�� �@���͋ɂ߂ĉ����Ŋ֓��n���ɂ��������ł��B |

�@�����P�S���A�����X�D�O���A����V�O�O�N �@�����S�P�P�����Ƃi�q�~���ɋ��܂ꂽ�t���_�Ђ� �@�����ɗ����Ă����܂��B�@�n��P�D�T���̂Ƃ���œ� �@�k�Q�{�ɕ��Ă��܂����A�쑤�̊��͎͌����Ă� �@�܂��܂����B |

�@�����T�O���A�����V�D�T���A����V�O�O�N �@���X��_�Ђ̂��_�ł��B�@���������R���̂� �@����ŎO�{�ɕ��A�O�{�Ƃ����^��������Ɍ� �@�����ĐL�тĂ��܂��B�@�����ň�ԍ����ƌ��� �@��Ă��܂��B �@�{�a�|���������L�`������ |

|

||

|

|

|

| �@��؈�א_�Ђ̂����傤 �@�����s�n�c�扟��Q�|�R�X�|�U |

�@�X��_�Ђ̃C�`���E �@�����s�`��ԍ�U�|�P�O�|�P�Q |

�@�a�������_�Ђ̃C�`���E �@�����s�i������Q�|�P�R�|�R�U |

| �@�����P�T���A�����S�D�W���A����U�O�O�N �@�_�Ђ̖��O�ɗR�������_�ł��B �@�������ƂɁA�劲����ЂŏĂ���A�������܂ō� �@�X�ƒY�����Ă��܂��B�@����Ő����Ă���̂Ǝv���� �@�������A��X�����肪��������o�Ă��܂����B |

�@�����Q�O���A�����V�D�T���A����S�O�O�N �@�_�Ђ����ݒn�Ɍ������ꂽ���ۂP�T�N�i1730�j�ɂ� �@���łɂP�O�O�N���z��������L���Ă������ƂƂȂ�A �@����ȑO���炱�̒n�Ő��炵�Ă����ƍl�����܂� �@�B �@�Гa�|�����s�w��L�`������ |

�@�i�E�j�����P�S�D�T���A�����R�D�Q�T�� �@�i���j�����P�P�D�T���A�����Q�D�V�P�� �@�@�@�@����Ƃ��ɂQ�T�O�`�R�O�O�N �@���a�S�T�N�Ɉړ]���z���ꂽ�{�a�����̍s���ɐA �@����Ă��܂��B�@���H�g���łR�x���ڐA����܂��� �@�������Ȏ������݂��Ă��܂��B |

|

||

|

||

| �@�������̃C�`���E �@�����s�i�����U�|�X�|�P�V |

||

| �@�����S�O���A�����U�D�S���A����W�O�O�N �@�Y���B�@����̍ő���ŁA���z�P�����́u�������C �@�`���E�v�ƌZ����B�@��������܂ʼn����̋��t���� �@�̍q�s�̖ڕW�ɂ���Ă��܂����B |

||

|

||

|

|

|

| �@�c���_�Ђ̃C�`���E �@�����s�������s�c�����R�|�V�|�S |

�@�`�����̃P���L �@�����s�������s�c�����R�|�W�|�P�Q |

�@���}�_�Ђ̃X�M �@�����s�����s�����˂Q�|�U�P�U |

| �@�����Q�T���A�����R�D�U���A����P�T�O�N �@�c���_�Ђ̂��_�B �@�Éi�R�N�i1850�j�A������(���`����)�{�������L�O �@�A���̍ہA����Ɗ��������ĐA�����܂����B |

�@�����R�D�V���A����P�T�O�N �@�V�ۂP�R�N�i1842�j����Éi�R�N�i1850�j�ɂ����Đ� �@����(���`����)�̖{�����Č������ہA���̗����� �@�L�O���ċ����ɐA����ꂽ���̓��̂P�{�ł��B |

�@�����Q�P���A�����S�D�W���A����S�O�O�N �@���}�_�Ђ̌�_�ł��B �@��ʂɐ��̘V�⋐�͎R�n���u�˂ɐ��炵�� �@���܂����A���̂悤�ɑ�n�ŘV�ɂȂ������͒��� �@�����̂ł��B |

|

||

|

|

|

| �@���h�����_�Ђ̃P���L �@�����s�����s���h�Q�|�T�P�T |

�@�����Ƃ̃L�����{�N �@�����s�����s�����S�|�P�P�R�S |

�@��q�@�̃J�� �@�����s���v���Ďs��咬�P�|�R�|�S |

| �@�����Q�U���A�����U���A����R�T�O�N �@�����̂��ɂ͊��͑����Ȃ炸�܂������ɐL�тĂ� �@�܂��B�@�}���̍������Ƃ������ł��B�@�w��̎Бp �@�т���P�{�����ˏo���Ă��܂��B |

�@����S�O�O�N �@������X�������̏����ƕ~�n���ɗ����Ă��܂��B �@���a�T�S�N�ɂ͎����S�D�Q���A�����P�D�U�T������܂� �@�����A�r�C�K�X���̉e���ŁA���ł͍������牡�� �@����o����1�{�̎}�������h�����Đ����c���Ă��� �@��Ԃł��B |

�@�����P�W���A�����R�D�T���A����S�O�O�N �@���� |

|

||

|

|

|

| �@���N���̃P���L �@�����s�����R�s�������P�|�P |

�@�~�⎛�̃J�� �@�����s�����R�s�v�Đ쒬�T�|�Q�S�|�U |

�@���R�_�Ђ̃��N�m�L �@�����s�����s�A�����U�|�U |

| �@�����R�O���A�����U���A����S�O�O�N �@�����S�N�i1655�j��z�ˎ叼���ɓ���M�j����Ύ~ �@�p�����@�킵�����ɂ͂��łɑ�ł���A���̉��� �@�@��i�Ƃ�����������܂��B�@�����Ί݂ɒB���A �@���̂悤�ł��������Ƃ��疼�t�����܂����B |

�@�����R�O���A�����T���A����U�O�O�N �@�����E�������ɕҏq���ꂽ�V�ҕ������y�L�e�E�v�� �@�쑺�~�⎛�̏��Ɂu���͓�䋖�̌ÒA���͈�� �@��ڂ̂����A��ɓ���č��E�ɂ���v�ƋL����Ă��� �@���B �@�P���L�|�����s�w��V�R�L�O�� |

�@�����Q�S�D�T���A�����S�D�Q���A����S�O�O�N �@���R�_�Ђ̔q�a�O�ɗ����Ă��܂��B �@���R�_�Ђ͊��i�R�N�i1626�j�̌����ŁA���̂ނ��� �@���������ȗ��̂��̂ƍl�����܂��B �@�}����͊e���ʂɂP�O���A�k���͂P�Q������܂��B |

|

||

|

|

|

| �@����_�Ђ̃X�_�W�C �@�����s�����s�A�����U�|�P�X |

�@�����Ђ̃P���L �@�����s�����s�L���u�P�|�Q�P�|�R |

�@�����Ƃ̃q�C���M �@�����s�����s�����P�|�Q�U�|�W |

| �@�����P�V���A�����i���j�R�D�Q���A�i���j�Q�D�U�� �@�Ԓ����ƎГa�̊ԁA�Βi�̉E���ɗ����Ă��܂��B �@��P���̍�������傫���R�ɕ�����A�}����� �@�L���Ă��܂��B�@���̂����̖̌Ì��ɂ͔��ւ��Z �@�ݒ����Ă���Ɠ`�����Ă��܂��B �@���̈�т͓V���X�����ɂȂ��Ă���A�Гa�̌��� �@��͑����s�̍ō��n�_�i�P�U�P�D�V���j�������ł��B |

�@�����P�W���A�����R�D�W�T���A����P�Q�O�N �@�����҂́A�����Q�N�i1490�j�̑n���Ɠ`�����Ă� �@�܂��B�@�����c�t���i���ݑ����s���q��đ����Z�� �@�^�[�j���݂̍ہA�d�ԑ���������邽�ߔ����ЂƊ� �@�n���Č��Ă�ꂽ���߁A�����c�t���̗��ɗ����Ă� �@�܂��B�@�����Ђɂ̓P���L�̑��ɑ傫�Ȑ�������� �@�������A�����Б��c�̍۔��̂���Ă��܂��܂����B |

�@�����S�D�T���A�����P�D�Q���A����W�O�N �@���a�P�O�N�i1935�j���A�����Ƃ̐�c���ߏ��̉��~ �@���Ɏ������Ă������̂������Ƃ��ĐA���� �@���̂ł��B�@���ɋ������܂����A�����͗ǍD �@�ł��B |

|

||

|

|

|

| �@���Ƃ̃V�_���U�N�� �@�����s�����s�ߖq�Q�|�Q�Q�|�Q |

�@��{�������̃X�_�W�C �@�����s�����s���Q�|�P�R |

�@�����_�Б�O �@�����s����s�č蒬�P�|�V�|�W |

| �@�����P�R���A�����R�D�T�� �@�����P�D�T���̂Ƃ���ő傫���Q�Ɏ}�����ꂵ�Ă��� �@���B�@���Ƃ͌�c�ɂ���g�ˉ@���Ƃ��鋌 �@�ƂŁA�����̂����ꂴ����̎q���Ɠ`�����Ă��܂� �@�B |

�@�����P�U���A�����R�D�U�� �@�X�_�W�C�͈�{�������싅��̘e�A�������u�̏� �@�ɗ����Ă��܂��B�@������̌`����������ꂢ�Ȗ� �@�ł��B�@���̕t�߂͏��a�S�W�N�ɑ����s�֕ғ����� �@��O�͒��c�s�̍L���G�ؗтł����B �@���L�R�ƏZ��|�����s�w��L�`������ |

�@�����P�O���A�����U���A����V�U�O�N �@�����_�Ђ��n�����ꂽ�����S�N�i1252�j�ɐA����� �@���Ɠ`�����Ă��܂��B�@�����͔����_�Ђ̎Q���� �@�������A���ݔ����_�Ђ͐z�K�_�Ђׂ̗Ɉڐ݂��� �@�Ă��܂��B�@���a�R�V�N�����̎����͂Q�W������܂� �@�����䕗�Ŋ��㕔�������Ă��܂��܂����B�@ |

|

||

|

|

|

| �@���ׂ̑�P���L �@�����s�{���s�{�����S�|�R�|�Q |

�@�卑���_�Ћ������т̈ꕔ �@�����s�{���s�{���R�|�P |

�@�Γc���̃J�� �@�����s����s�Γc�P�|�P�|�P�O |

| �@�����P�V���A�����X�D�T�T���A����W�O�O�N �@���n���R�_�Ђ̑�P���L�͎劲�������Ă��܂����� �@�ŁA�����s�ōő�̃P���L�ɂȂ�܂��B �@�V�ۂU�N�i1835�j�A�����U�N�i1859�j�A���a�Q�W�N�i195 �@3�j�̎O�x���Ђɂ����Ă��܂����A�����͉����ł� �@�B |

�@���ǁ|�����Q�O���A�����X�D�P���A����X�O�O�N �@�卑���_�Ћ����̎��،Q�̂����ɂ͓��ɑ�� �@���������B�@���ł��{�a����ɂ�����ǂ͑� �@�����_�Ђ̎��s�v�c�̂ЂƂł��B�@�܂��A���� �@�{�����̃P���L�́A�����T���A�����R�S�D�U������A �@�����̃P���L�̒��ł��Q�����ł��B �@�n����̃P���L���|���w��V�R�L�O�� �@�卑���_�Ж{�a�|�{���s�w��L�`������ |

�@�����Q�U���A�����S�D�Q���A����S�O�O�N�ȏ� �@�Γc���́A�V�I�g�����Ƃ��Ċ����y���ΎO�� �@�悪���邨���ł��B�@���̃J���̖͎��B�@���� �@����Q�D�T���̍�������O�A���k�ɌX���Ē� �@�����Ă��܂��B |

|

||

|

|

|

| �@�Ƃ�����X �@�����s����s�Γc�P�|�Q�R�|�R�P |

�@�������̃T���V���� �@�����s����s�����V�R�R |

�@���}�_�Ђ̃��N�m�L �@�����s����s��Ӗx�V���T�X�S |

| �@����̈�ׂ́A�y���ꑰ�i�\�Ɨ]�j���J���Ă����� �@�̂ŁA�Ƃ�����̌ď͈̂�ׁA�\�Ƃ̉��ǂ݂ɗR�� �@���Ă��܂��B�@�X�̓��N�m�L�T�{�A�J���Q�{�̑�� �@��̂ɁA�t�W�A�q�C���M��������Č`������Ă��� �@���B�@���N�m�L�͂��������łQ�O�����z�����̂� �@����܂��J���͂Q�{�Ƃ������œ��K�ɋ߂��P�{�͍� �@�̖ł��B�@�����̑�̓��A���{�͎���Q�T�O �@�N�ɂȂ�܂��B |

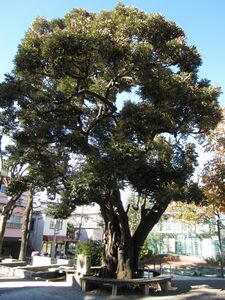

�@����Q�O�O�N�@ | �@�����Q�R���A�����S�D�S�T���A����R�O�O�N�ȏ� �@����s���ő�̃��N�m�L�ł��B |

|

||

|

|

|

| �@��א_�Ђ̑傯�₫ �@�����s�����s���n���P�|�P�Q�|�P |

�@�L�����̑叼 �@�����s�����s�������Q�|�P�S�|�V |

�@�F��_�Ђ̑傢���傤 �@�����s�����s���_���P�|�P�Q�|�V |

| �@�����P�R���A�����V���A����S�O�O�N �@��א_�Ђ̂��_�ł��B�@���a�R�S�N�̑䕗�ȗ��� �@�яd�Ȃ�啗�ɂ��}���܂�Ă��܂��B �@�܂����̒��͋łӂ������Ԃ��Ă����ԁB �@�����̂����Ɨ��̂��߂��������ł����B�@ |

�@�����Q�O���A�����R���A����T�O�O�N �@��ނ͍����ł��B�@���Ɏ}�Ԃ肪�f���炵���A���H�� �@����Ŕ��Α��̉Ƃ̉����̏�܂ŕ����Ă��܂��B |

�@�����Q�W���A�����U�D�T���A����S�O�O�N �@�F��_�Ђ̂��_�ł��B �@���͑����N�łR�i�T�O�O�k�j����ꂽ�Ƃ����Ă��� �@���B |

|

||

|

|

|

| �@��Ԑ_�Ђ̟O �@�����s�������S���䒬�Δ�1848 |

�@�_���_�Ђ̟O �@�����s�������S���䒬�Δ�1773 |

�@����������悤�̖� �@�����s�������S���䒬�a���J�P�P�Q�X |

| �@�����P�V�D�U���A�����S�D�Q���A����R�T�O�N �@�L����Ԑ_�Ђ̋����ɍ��R�Ɨ����Ă��鋐�ł��B |

�@�����W�D�U���A�����R�D�W���A����P�O�O�O�N �@�����������Ă��āA�c��̕����͋ɂȂ��Ă��� �@�����A���h�ɐ����Ă��܂��B �@�V�ҕ������y�L�e�ɎЖɒi���₫�j�̑���� �@�ƋL����Ă���R������O�ł� |

�@�����P�Q���A�����O�D�W�R���A����V�O�O�N �@�t���ɕ����̌o�������ʂ����Ƃ����Ă��܂��B �@�{���͒g�n�ɐ������Ύ��Ȃ̂ł����A���̒n�� �@���t���܂����B �@�ω����|���䒬�w��L�`������ |

|

||

|

|

|

| �@��Ԑ_�Ђ̞w �@�����s�������S���䒬��������Q�T�X�W |

�@�ܗ֗l�̊`�̖� �@�����s�������S���䒬��`�x�m�R376-4 |

|

| �@�����Q�S���A�����R�D�U���A����R�T�O�N �@�t�Z��X�̘H�n�����Ԑ_�Ђ̎Q������������ �@�̐Βi�̗����ɂQ�{�̞w�����т������Ă��܂��B �@�ǂ��������R�T�O�N�Ƃ������Ƃł����A�E���̖� �@�����傫���悤�Ɋ����܂����B�@ |

�@�����P�S���A�����Q�D�S���A����R�O�O�N �@�ܗ֗l�͓��̌ܗ֓��ŁA�ן��Ɛ�c�̋��{���� �@���B�@�`�̖͂��̕揊�ɐ��炵����`�̈��ł� �@�B�@�����͐���ŁA�}�͒n�ɓ͂��܂łɎ����Ă��� �@���B�@�����̂邱�Ǝ}��܂邱�ƂȂǂ͋֊��ƂȂ��� �@���܂��B |

|

|

||

|

|

|

| �@�ΐ�Ƃ̃P���L �@�����s�����s�F��P |

�@���א_�Ћ����̃P���L �@�����s�����s�F��T�V |

�@�ꗢ�˂̃G�m�L �@�����s�~�s�����Q�|�T�O�S |

| �@�����Q�Q�D�P���A�����S�D�S�W���A����V�O�O�N �@���v�R�N�i1863�j�Ɏn�܂����ΐ�̌�_�B �@��̉��ɂ͗ǂ������N���Ƃ��������`��������A �@���̖̉��ɂ���˂�����܂��B�@���a�R�O�N��� �@�͂��̐������̎d�����Ƃ��Ďg���Ă��܂����B �@�ΐ�̕v�w�O�|���̑��̌Ö� |

�@�����Q�U���A�����S�D�Q�W�� �@���א_�Ђ̌�_�ł��B �@�ΐ�̌��������ɂ�����A�ΐ�Ƃ̃P���L�A�� �@��̕v�w�P���L�ƂƂ��ɍ����w������Ă��܂� �@�B |

�@�����P�R�D�T���A�����R�D�S�V�� �@�]�ˎ���A�X���̗����W�Ƃ��ĐA����ꂽ�ł��B �@��z�X���ƌĂꂽ���H�̗������������߂ɐA�� �@��ꂽ�A���Ȃ��c���Ă���P�{�ł��B |

|

||

|

|

|

| �@�t���_�Ђ̃V�C �@�����s�~�s���~�U�|�U�W |

�@��P���_�Ђ̃V�C�m�L �@�����s�~�s�烖�����Q�|�P�P�V |

�@�~�⎛�̂������ �@�����s�~�s�����Q�R�T |

| �@�����P�Q�D�O���A�����T�D�V�� �@�������̘e�ɂ��鏬���Ȑ_�ЂŁA�K�i����肫���� �@�������e�ɗ����Ă��܂��B�@�~�s���ł͐�P���_ �@�Ђ̃V�C�Ɏ����ő傫���V�C�̖ł��B |

�@�����P�U�D�O���A�����T�D�U�� �@��P���_�Ђ̂��_�ŁA�s�����̋��ł��B�@�V �@�R�L�O���̃V�C�m�L�͗��R�ɂ���̂ł����A�{�a�O �@�̃V�C�m�L�����h�ȌÖł��B |

�@�����Q�O�D�O���A�����R�D�O�Q���A����P�T�O�N �@�s���V�P���̌Ù��u�������̂�������v�̎o������ �@�����A�֓��ł���\�I�Ȗ����ł��B |

|

||

|

|

|

| �@�X���w���̃J�V �@�����s�~�s�X�����T�T�U�@�F��_�� |

�@��w�˂̃J�V �@�����s�~�s�����Q�|�Q�O�X |

�@�n���@�̕��~ �@�����s�~�s�����Q�|�T�W�R�|�P |

| �@�����P�R���A�����R�D�X�Q�� �@�]�ˏ����A�����ɐw�����u���ꂽ���A����Ƃ����J �@��ꂽ�F��_�Ђ̋����ɐA����ꂽ�Ƃ����Ă� �@�܂��B |

�@�����Q�R���A�����S�D�R�� �@�~�s�ő�̃J�V�̖ł��B |

�@�����S���A����R�O�O�N �@�n���@�̎R���ɂ��Ȃ�ŕ��~�ƌ����܂��B �@�g��~�тQ���{�̔~�̒��ł��ł��Â��ł��B �@�R��|�~�s�w��L�`������ |

|

||

|

|

|

| �@�����̑�C�k�O�X �@�����s�~�s���P�|�R�O |

�@�ΐ_�̑�C�`���E �@�����s�~�s���P�|�P�X�X�@�ΐ_�� |

�@�C�T���̃N�X�m�L �@�����s�~�s���S�|�X�U�Q |

| �@�����V�D�O���A�����R�D�U�� �@�C�k�O�X�͐��������^�u�m�L�Ƃ����܂��B�@�g�n�̊C �@�ݒn���ɑ���������ł����A�~�̓����R�Ԓn �@�ɑ��݂��钿�������ł��B |

�@�����Q�V�D�O���A�����U�D�S�� �@�~�s������̃C�`���E�ł��B�@�ΐ_�Ђ����� �@���_�Ƃ��Đ��q����A�C�`���E������̐_�Ƃ��ĐM�� �@���W�߂܂����B |

�@�����Q�V�D�O���A�����R�D�S�� �@�~�s���ő勉�̃N�X�m�L�ł��B�@�g�n�̐A���� �@�����{�ɑ��������܂����A�֓��n�������̎R�� �@�n�ɂ��钿�������ł��B �@����|�~�s�w��L�`������ |

|

||

|

|

|

| �@�����Ђ̐� �@�����s�������S���̏o����v��S�P�T�S |

�@�F��_�Ђ̃P���L �@�����s�������s����U�R�X |

�@�ʐ̃G�m�L �@�����s�������s��{�Q�Q�U�T |

| �@�����S�P���A�����T�D�U�P�� �@�����Ђ̌�_�ł��B �@���̏o���ő�̎��ł��B |

�@�����P�X���A�����U�D�X�� �@�F��_�Ђ̌�_�ł��B �@�ߋ��Ɋ��̓������玸���ꕔ���������Ă��܂��B �@���̍������璸�ɂ����ėڂ�����A�C���̐� �@�������܂��B |

�@�����Q�Q���A�����S�D�R�� �@�ʐ͂��̒n��ɂ͒������V��@�̂����ł��B �@�{���̗����A��n�̍��������r���̉E���ɗ��� �@�Ă��܂��B�@�傫���}���L�����Y��Ȗł��B |

|

||

|

|

|

| �@��{�_�Ђ̃t�W �@�����s�������s��{�P�P�W�X |

�@�n���@�̃J�� �@�����s�������s�J�ԂP�P�O�P |

�@�H��_���Ђ̃X�M �@�����s�������s�����W�W |

| �@�����R���A�����O�D�V�� �@���H������ŁA��{�_�Ђ̔��Α��A�N���̒r�̂� �@�Ƃ�ɂ���܂��B�@�r�ɖʂ�������̏�ɍL������ �@���܂��B�@�S�`�T���ɂȂ�ƒW�����F�̉Ԃ��炩�� �@�܂��B �@�{�a�|�������s�w��L�`������ |

�@�����Q�O���A�����S�D�T�� �@�n���@�����ɂ��т������ł��B�@�����łR�{�� �@������Ă��܂��B �@�J�S�m�L�|�����s�w��V�R�L�O�� |

�@�����Q�O���A�����S�D�R�� �@�H��_���Ђ̌�_�ł��B �@�k���ɒ����L�т������肪�����ł��B |

|

||

|

|

|

| �@���鎛�̃V�_���U�N�� �@�����s�������s���p�R�S�S |

�@�����呠�@�̃C�`���E �@�����s�����q�s�����Q�R�T |

�@�����̃N�� �@�����s�����q�s�������P�O�U�W |

| �@�����V�D�T���A�����Q�D�W�� �@�F�t�ɂ͒W�g�F�̉Ԃ��炫�ւ�܂��B |

�@�����P�P���A�����U�D�Q���A����T�O�O�N �@�����U�N�i1823�j�ɏ����ꂽ�u���������}��v�ɂ��L �@����A�������炱�̕ӂ�̃V���{���I�Ȏ��ł����B �@����ƍN�������̖���ł��镽���ɋ��K������A�� �@������_�̂Ƃ������Ƌ{���J�������Ƃ���u���K���� �@��������v�Ƃ������Ă��܂��B |

�@�����U���A�����Q�D�Q���A����S�O�O�N �@�����q�͌Â�����u�K�s�v�ƌĂ�A���D���̎Y�n �@�Ƃ��đS���ɂ��̖����m���Ă��܂����B�@������ �@�����́A������A��R��̏鉺���ŁA���̂悤�� �@�����̌K���𗘗p���ė{�\���s���Ă��܂����B |

|

||

|

|

|

| �@��ː_���Ђ̃C�`���E �@�����s�����q�s�����P�P�Q |

�@���R�o�����̃I�I�c�N�o�l�K�V �@�����s�����q�s���ؒ��P�T�|�P�T |

�@�b�B�X���C�`���E���� �@�����s�����q�s�@�Ǖ��`�����w |

| �@�����Q�Q�D�T���A�����T�D�V���A����T�O�O�N �@���Ă����ɂ������_���Ђ̌�_�ł����B�@�_�� �@�Ђ͑����j���[�^�E�������̍ۂɔ����_�Ћ����� �@�ړ]�������ߌ��݂̓C�`���E�̖������|�c���Ɨ� �@���Ă��܂��B�@�l���Ɏ}��A�傫�ȋC�������� �@�������Ă��镗�i�̂���ł��B |

�@�����P�W���A�����R�D�P�� �@�I�I�c�N�o�l�K�V�́A�A�J�K�V�ƃc�N�o�l�K�V�Ƃ̊� �@��ō����R���̂��̂��W����Ƃ���Ă��܂��B�@�� �@�̖̓A�J�K�V�ɋ߂������������Ă���A�W�{�� �@���ׂ��Ƃ̎w�E���Ă��鋐�ł��B |

�@���̃C�`���E�́A�吳�V�c�̌�ˑ��c���L�O���ď� �@�a�S�N�i1929�j�ɐA����ꂽ���̂ł��B�@�b�B�X�� �@�Ǖ������_�t�߂��獂���w�O�ɂ����Ă̖�S���� �@�ɂV�U�R�{�̃C�`���E���A�����Ă��܂��B |

|

||

|

|

|

| �@�t���_�Ђ̐� �@�����s�������S�w���������X�Q�U�O |

�@�t���_�Ђ̃C�k�O�X �@�����s�������S�w���������X�Q�U�O |

|

| �@�����S�O���A�����T�D�U�� �@�t���_�Ђ̂��_�ŁA�w������Q�ʂ̋��ł��B �@�ʏ́u���q�̏����v�ƌĂ�Ă��܂��B�@�吙�ƌĂ� �@�ꂽ�e���͌͂�Đ�|����܂������A����͏� �@�U��̍L���ł������ƌ����Ă��܂��B |

�@�����R�T���A�����R�D�R�S�� �@���̂����E���ɗ����Ă��܂��B�@�S�̂ɑۂނ��Ă� �@���ɂ��ÖƂ������i�̂���ł��B |

|

|

||

|

|

|

| �@���̌����� �@�����s�䓌��Q�|�R�|�P |

�@�����쓰�̌����� �@�����s�䓌��Q�|�R�|�P |

�@��쓌�Ƌ{�̑�� �@�����s�䓌��������P�R�|�X |

| �@����W�O�O�N �@�����������Q�q�̐܁A�}�����}���甭�肵���� �@�`�����Ă��܂��B �@���a�T�N�ɕ����Ȃ��V�R���R�L�O���Ɏw�肳��� �@�������A���a�Q�O�N�R���P�O���̐�Ђő唼���Ď��� �@�Ă��܂��܂����B�@���͂킸���ɗ]����ۂ���ŁA �@�w��͎�������Ă��܂��܂����B �@�Z�p���|�����s�w��L�`������ �@�Ⓦ�O�\�O�ω��D����P�R�� |

�@����T�O�O�N �@���a�Q�O�N�R���P�O���̓������P�̎��A�ĈΒe�� �@���тȂ�����A���̖҉�����쓰��������Ƃ��� �@���_�ł��B�@���ł��ɂ͓����̏Ă��Ղ��c�� �@�Ă��܂��B |

�@�����W�D�O���A����U�O�O�N �@���̑c�Ƃ����邲�_�ł��B �@�������ň�ԑ傫���ł��B�@�i���V�R�L�O���j �@�Α����_�����A����A�{�a�E���a�E�q�a�A���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|���w��d�v������ |

|

||

|

|

|

| �@��쓌�Ƌ{�̃L�T�T�Q �@�����s�䓌��������P�R�|�X |

�@����Ԗ�O�̃X�_�W�C �@�����s������{���V�|�R�|�P |

�@������w�̑��� �@�����s������{���V�|�R�|�P |

| �@����R�O�O�N �@��쓌�Ƌ{�Гa�������ɗ������̊肢�����߂ĐA �@����ꂽ�ł��B �@���Ăɂ͍���̗ǂ��Ԃ����A�H�ɂ͍ג��������� �@���܂��B�@�������Y�œ��{�ł́u���v�ƌĂ�Ă��� �@���B |

�@�����R�D�V�� �@������w�̐Ԗ嗼���ɃX�_�W�C�̌Ö��A��� �@�Ă��܂��B�@�����Ƃ����h�ȃX�_�W�C�ł����A�E�� �@�̃X�_�W�C�̑傫���}���L�����p���������ł��B |

�@�����Q�O���A�����R�D�W���A����Q�O�O�N �@������w�̍Z�͂͋�ǂ̗t�̃f�U�C���ŁA���c �@�u���O�̋�Ǖ����L���ł��B�@���̒��ł��Ђ� �@����傫�ȋ�ǂ��H�w���O�L��ɐA����Ă��� �@���ǂł��B |

|

||

|

|

|

| �@������c�u���O�̑�N�X�m�L �@�����s������{���V�|�R�|�P |

�@�ڍ��s�����̗錜�̖� �@�����s�ڍ��扺�ڍ��R�|�Q�O�|�Q�U |

�@�s�������̃X�_�W�C �@�����s�ڍ��扺�ڍ��R�|�Q�P�|�X |

| �@�����S�D�P�T�� �@������w���c�u���O�ɐA����Ă���N�X�m�L�ł� �@�B�@�傫���}���L�����p�͑傫�ȐX�̂悤�ł��B |

�@�����P�Q���A�����R�D�P�T�� �@�v���^�i�X�̖ł��B�@�Ԃ��m����������苫���ɓ� �@��ƉE���ɑ傫�Ȗ������܂��B�@�傫���}���L�� �@�����h�ȃv���^�i�X�ł��B �@�O�s�����|�s�w�蕶�����A�������|��w�蕶�����@ |

�@�����V���A�����T�D�O�W�� �@�ڍ��s�����̗��R�ɗאڂ��������ŏ��a�X�N�ɓ� �@���s�������Ƃ��ĊJ�����܂����B�@�X�_�W�C�͌��� �@�����ɐA����Ă��܂��B�@��������Q�{�ɕ������ �@����A�劲�ɂ͑傫�ȋT�����Ă��܂��B |

|

||

|

|

|

| �@�卑���_�Ђ̃P���L �@�����s�{���s�{���R�|�P |

�@�ΐ�̕v�w�O �@�����s�����s�F��P |

�@�L�����̑�C�`���E �@�����s�������s���a�c�Q�R�S |

| �@�����V�D�O���A�����U�D�W���A����S�O�O�N �@�卑���_�В����O�ɂP�{�����|�c���Ɨ��P���L�� �@���B�@��������k�Ɍ������đ����u�n����̃P���L �@���v�������������b�B�X���ɂ���Đ藣���ꂽ �@�Ǝv���܂��B �@�n����̃P���L���|���w��V�R�L�O�� �@�卑���_�Ж{�a�|�{���s�w��L�`������ �@�卑���_�Ћ������т̈ꕔ�|�{���s�V�R�L�O�� |

�@����S�O�O�N�ȏ� �@�ΐ�̖��������Ɛ��ʂɁu�ʐ�㐅�F�앪�� �@�v������Ă��܂��B�@���̘e�ɂ́u�d���ݐ��v������ �@��悤�ɂȂ��Ă��肻�̘e�ɂQ�{�̟O���A����Ă� �@�܂��B�@�n���ŕv�w�O�ƐM����A�����ɑ单�V�� �@�ٍ��V���J���Ă��܂��B |

�@�L�����̑����������A�R����������čL�������ɓ� �@��Ɛ^����Ɋ�ɔ�э���ł��܂��B�@�������Q�{�B �@�t�̊Ԃ���͓���������Ă���̂������܂��B �@�J���A�^�����E�|�����s�w��V�R�L�O�� �@����A�R��|�������s�L�`������ |

|

||

|

||

| �@�s���̐X�̃��~�̖� �@�����s�������S�w�������n�V�P�S�U |

||

| �@�����R�O���A�����S�D�T�� �@�u���̘H�v����u������̘H�v�֓���T���قǕ����� �@���ǂ蒅���܂��B�@�s���̐X�łT�ԖځA���~�̖̒� �@�ł͂P�ԑ傫�Ȗł��B |

||

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@